京都伏見区に位置し、ご神体である稲荷山を背後にした全国稲荷神社の総本山です。古くは稲荷=稲成りとして五穀豊穣の神様と祀られて来ましたが、織物などの産業が広がり始めた頃からは商売繁盛・家内安全の神様として信仰されるようになりました。その歴史は平安遷都よりも古い和銅4年(711)の創建と伝わっており、古来より商売繁盛以外にも安産や万病平癒、学業成就など人々の篤い信仰を集めて来ました。

観光目線で言えば近年は外国人観光客が多く、平日からも長蛇の列とひっきりなしの渋滞を繰り返す観光地イメージが強いのが非常に残念です。

しかし、信仰目線で言えば全国に3万社あると言われる稲荷神社の総本宮で、全国から稲荷神社の関係者と参拝者が集う、大変尊いご神域になります。

例えば新しく稲荷神社や祠をお祀りする際、神様の魂を移す「御霊入れ」もこの伏見稲荷から勧請 (かんじょう)する事が多く、日本のほとんどの稲荷神社は伏見稲荷から来たという神様が多いようです。

2010年代頃までは月に一回「おついたち」に稲荷山に登って神様を参拝する月参りの信仰者がたくさんいましたが高齢化が進み年々減少しています。その後2020年頃からの海外観光客の急増により、さらに参拝を目的とする信仰者の減少が止まりません。

日本人として稲荷信仰の総本山、伏見稲荷大社および稲荷山をもう一度皆様に再認識していただきたく、このホームページを立ち上げました。

お稲荷さんは願いを叶えてくださるのが非常に早い神様です。しかしすぐに叶う願い事とゆっくり時間をかけて叶う願い事の差があるようです。

具体的なご利やくと言えば、五穀豊穣、商売繁盛、病気平癒、学業成就、家内安全が古くから有名ですが、信仰を続けているともっと他にも細密に叶うようになり、逆にこういうことをしていると「叶わない」という感覚も分かるようになります。

いずれにしても信仰は「神様との対話」ですので、自分が自分に対して許可が出せるまで、ゆっくり時間をかけて創り上げていくものだと感じます。

意外と知られていないのが鳥居がたくさんある理由です。稲荷山山中には約一万基とも言われる鳥居が立てられていますが、すべて人々からの「祈願と感謝の証」として奉納されました。

ご奉納の理由は“事業の成功”や“病気回復祈願”などで、有名大企業から個人まで願い事も鳥居の大きさも様々。うしろを見れば日本各地の住所が刻まれていることからその認知度の広さを知ることができます。

稲荷山の参道は階段が大半のため重機が入れません。そのため鳥居を立てる際はあらかじめ工房で一つひとつ部材を組んでから現地で組み上げるのだそう。今も昔も人力作業が中心なのだそうです。

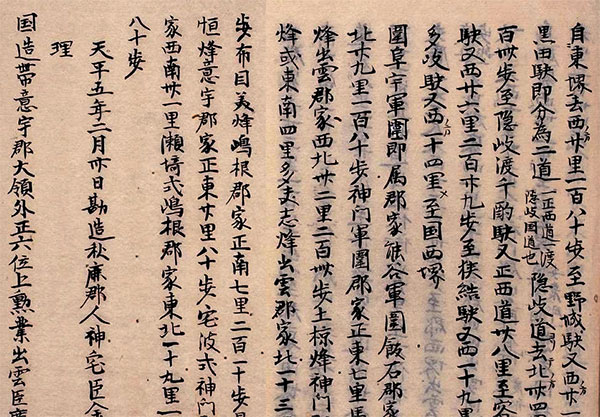

伏見稲荷大社の創建は『山城国風土記』の中で奈良時代(711年)とされていますが、それ以前から稲荷山は霊場として存在していたようです。この山は東山三十六峰にあり、北は比叡山に始まり南端を稲荷山で締めくくる連山になります。東山の山麓には古くから多くの神社や寺院が存在し、眺めが良いことから平安時代になって皇族や貴族の保養地となったそうです。

ちなみに稲荷山で修行するオダイさん(霊能者)によると、稲荷山の下社・中社・上社(三の峰、二の峰、一の峰)はすべて古墳ではないか?とのことです。上記から想像すると、京都市街を一望できる眺めと風通しの良い土地に古代豪族の英雄を埋葬したのが稲荷山の始まりではないか?という説を唱える人もいます。

いずれにしてもこのような話は稲荷創建の「伝説」として残っているだけで、明確に証明する資料はありません。だからこそ今でも稲荷山は神秘的でミステリアスな神域とされているのです。

あなた様のご先祖とご家族が大切に祀ってきたお塚を取材させてもらえませんか?ご参拝時に現地で同行取材させていただくか、メールのみでも構いません。取材内容は上記(掲載されている)の宙千稲荷大神様のような、神様とご先祖様との出会いと現在までのエピソードを教えていただければと思います。メールにてお気軽にご質問、ご応募ください。掲載無料です。