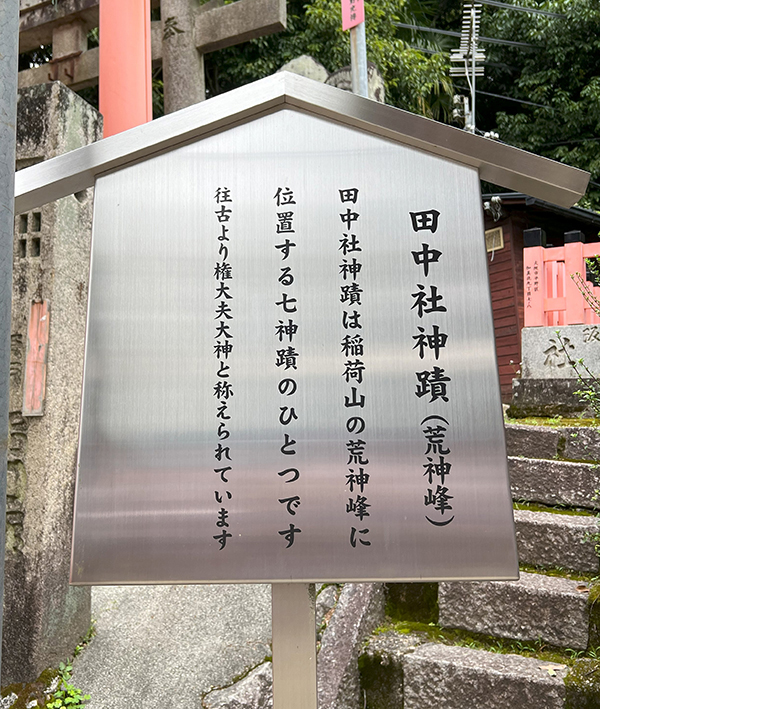

伏見稲荷には約一万基のお塚があると言われています。権太夫さんの周辺にも田中社を取り囲むようにして祠がたくさん見られます。このようなお塚の集団を神蹟(しんせき)と呼びます。稲荷山には7か所の神蹟があり、田中社神蹟はその一つです。これほどの数のお塚が残るということは多くの人の願いが叶った証しといえるでしょう。

古の昔、飛鳥時代の頃から神々が棲む山とされてきた京都伏見の稲荷山。山中にはその創始ともいえる七つの聖地が今も残り、人々の信仰を集めています。

ところでこの神蹟ができた成り立ちは明治維新にさかのぼります。

それまで私たち日本人の神様への信仰は、人々が本能的に思う「自然や祖先への畏敬の念」を基に発展してきたものでした。それゆえに信仰方法や信仰対象は比較的自由なものでした。

例えば石を神様に見立てて祈ったり、亡くなった先祖の霊を大木に投影して拝んでみたりと、神、精霊、人霊がごちゃまぜの状態で、その人が好きなように「見立てた依り代」を「好きな名称」で祀り崇拝していました。これを禁止し神道と仏教を分離するために発令されたのが神仏判然令でした。

これにより稲荷信仰を寺社で行っていた人々が行き場を失うことになり、信仰の場と自由を探し求めて行き着いた先がお塚信仰でした。それぞれが◯◯大神など思い思いの名前を石に刻み、お稲荷さんの総本山である稲荷山に運びこみ、個人でひっそりと拝所をつくり信仰を続けて行ったのです。こういった背景があることから稲荷信仰はどこか神秘的な側面を持つと言われています。

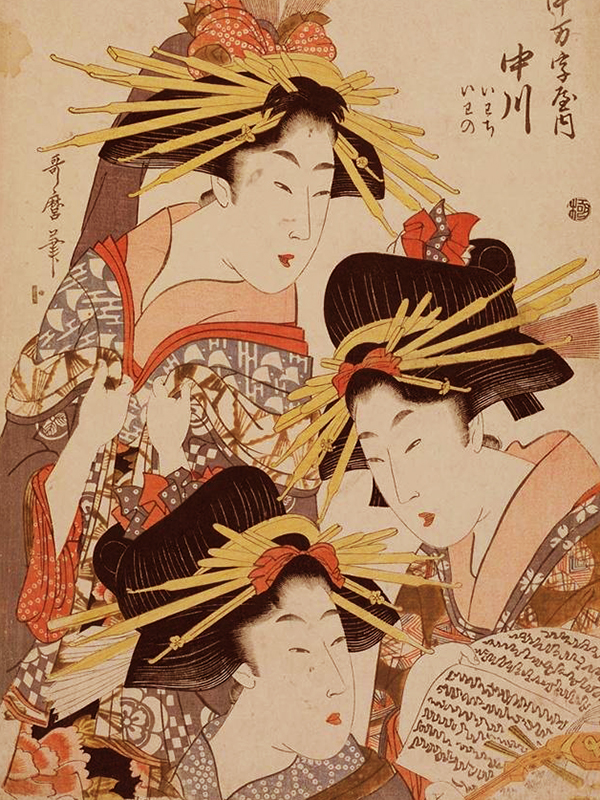

田中社権太夫さんの「太夫さん」とはもともとは芸能をもって神事に奉仕する神職の称号として使われていましたが、文化が進むにつれその格にあやかって花魁や芸妓の最高位をさす名称としても使われるようになりました。

祀られているお塚を見ても芸能関係者や歌舞伎役者など有名人のお名前が見受けられます。これらのお塚は今も代々その家系の子孫の人々が掃除と参拝を続けているのだそうです。また縁結びの神様であることから、人のツテが重要な芸能の世界ではご利益が働くのかもしれませんね。

ほかにもご店主の奥村さんに聞いてみると面白い名称のお塚を教えてくださいました。虎吉大神さんは縞模様のお塚。白い縞模様が虎柄でタイガースファンに手を合わせてもらったらご利益があるかも?とのことでした。

下のばんざい大神さんはおめでたい名称から連想されるように、予祝で先に参拝すると良いことが起こるかもしれないとか。どのようなルーツを持つのか名称の詳細はそれぞれ不明だそうですが、前を通っただけでも縁起がよさそうなお塚です。

これらは田中社神蹟の眷属さんのお顔です。古い、新しいだけでなくその時代に合わせた流行顔があったようで姿かたちも表情もすべて異なります。

稲荷神社の眷属はそもそもなぜ狐なのかという話ですが、昔から農耕民族である日本人にとって稲穂が稔るころキツネが山から現れることや、米を盗るスズメやネズミをやっつけてくれる姿を目撃してきたため、キツネは人間の味方であり豊作の神の使いという解釈が一助になったのではないかといわれています。

左右一対でそれぞれの口の形が「あ・うん」になっており、あは悪いものを吸い込み、うんは飲み込んだものが出ないように魔除けの役割を果たしているとされています。また、咥えているものに違いがあるのは種類によって授かるご利益が異なるのだそうです。巻き物を咥えている場合は知恵や学業を、玉の場合は五穀豊穣、稲穂やカギは米そのものや米蔵の鍵を表すそうで豊作祈願なのだそうです。

たびたび伏見稲荷のお山を不安に陥れる「鳥」がいます。街中でもよく見かける真っ黒で大きな普通のカラスなのですが、正式名称をハシブトガラスと言います。ハシブトとはくちばしが大きいという意味ですが、そのくちばしで火のついた和ろうそくをさっと咥え、持ち去るから厄介です。これが万が一、落ち葉や建物の上に落ちて山火事を起こしたら誰も止められません。

ところでカラスはなんでろうそくが好きなのでしょうか?それはあの黒光りする大きな羽を防水コーティングするためなのだそうです。ろうそくのほかに民家や学校の手洗い場から石鹸を奪うこともあるのそうで、油脂分を含むものを分かっているようです。

ちなみに伏見稲荷のお店では長時間燃えて風に消えにくい和ろうそくと、比較的安価な洋ろうそくの二種類を取り扱いしていますが、カラスはちゃんと選り分けて高いほうを持っていくそうです。ちゃっかりしていますね。

権太夫さんは荒神峰の頂上で開けた場所にあるため、カラスからすると人間が持ってきたものがよく見えます。お供え物でもろうそくでも、時にはその両方をかっさらうそうで、店主の奥村さんも困り果て、このようなろうそく台扉を取り付けました。お供えはお詣りが終われば持ち帰りをお願いしているそうです。

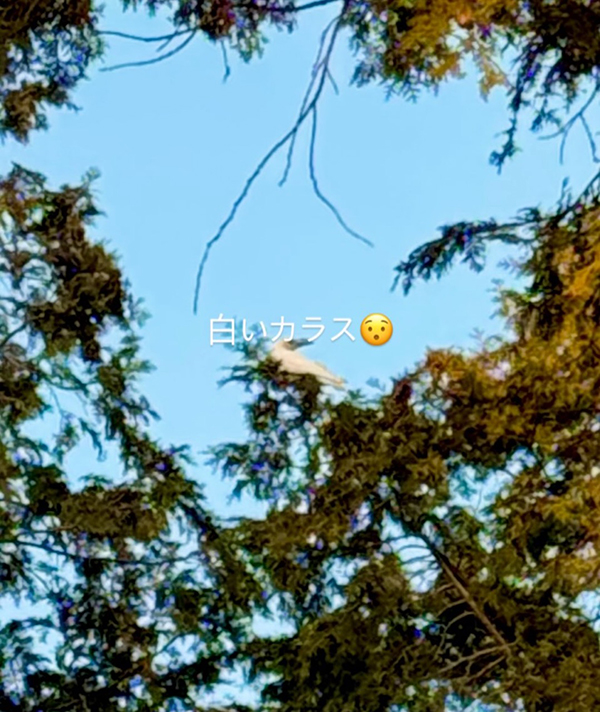

インスタグラムを更新している奥村さんが、春も近いある日、偶然見つけたカラスは真っ白でした。といっても白いカラスは近年目撃情報が増えているようで、鳥を観察する人なら年に一回見るくらいの確率の高いものだそうです。

見られる時期は巣立ちの始まる時期で多くはその年に生まれた幼鳥ではないかと考えられているそうです。なぜなら目撃情報がそのひと時に集中しており、年を通しての目撃例がないからです。そういった理由からたぶん白いカラスは冬を越すことができない短命種ではないかと考えられているそうです。

いずれにしてもこんな神域で見つけてしまうと、神様の化身?と思ってしまいますね。

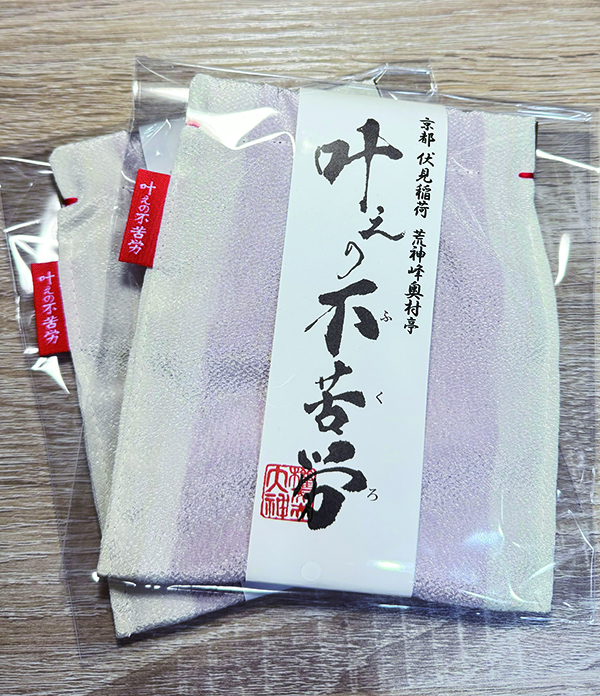

奥村亭のお店で取り扱いしているなんとも不思議な袋。中に入っている短冊に願い事を書いて持ち歩けば、病気の治癒祈願、学業や芸事の上達、金運と商売繁盛の願いが叶うのだとか。15センチくらいの大きめのポケットなのでハンカチや小物、イヤホンなどを収納でき、鞄のポケットにさっと仕舞える薄型仕様。

ボタンもファスナーもなく、両端を親指と中指でつまんで片手で開けられる口金タイプなので握力のないお年寄りにも楽に使えそうです。そして開けると中は赤!権太夫さんのパワーが全開でもらえそう。田中社権太夫さんをお詣りしたらぜひとも買って帰りたい気になるポーチです。

奥村亭限定商品だそうでどこにも売っていないというからまた魅力的。荒神峰奥村亭のロゴ入り。

あなた様のご先祖とご家族が大切に祀ってきたお塚を取材させてもらえませんか?ご参拝時に現地で同行取材させていただくか、メールのみでも構いません。取材内容は上記(掲載されている)の宙千稲荷大神様のような、神様とご先祖様との出会いと現在までのエピソードを教えていただければと思います。メールにてお気軽にご質問、ご応募ください。掲載無料です。