みなさんはコーデュロイの生地をご存じでしょうか?ベルベットやビロードに並ぶ保温性の高い添毛(てんもう)織物で、秋冬になるとあらゆる衣類となって、衣料品店に並ぶ厚手の生地のことです。コーデュロイはそのビロードに縦線が入っているのが特徴で、日本ではベルベット&コーデュロイのことを「別珍・コール天」と呼んで来ました。

この大元であるビロードの歴史は古く、イタリアで誕生したのち、ヨーロッパ各国の王や貴族たちから愛されました。最初に日本に入って来たのは戦国時代の南蛮貿易によってポルトガルからもたらされたそうです。その独特の光沢と高級感から当時の権力者や武将たちにもてはやされ、陣羽織やマントとして大変人気になりました。

そののち江戸時代になり、生地の滑りがよく締め付けないことから、下駄や草履の鼻緒の生地として大量に輸入されるようになると、爆発的に庶民の間にも広がって行きました。

明治時代になると、そのビロードに縦線の畝(うね)を入れたコーデュロイが輸入されるようになります。その生地をなんとか国内生産できないかと考えた人物がいました。それが、福田町出身の寺田市十(いちじゅう)さんでした。

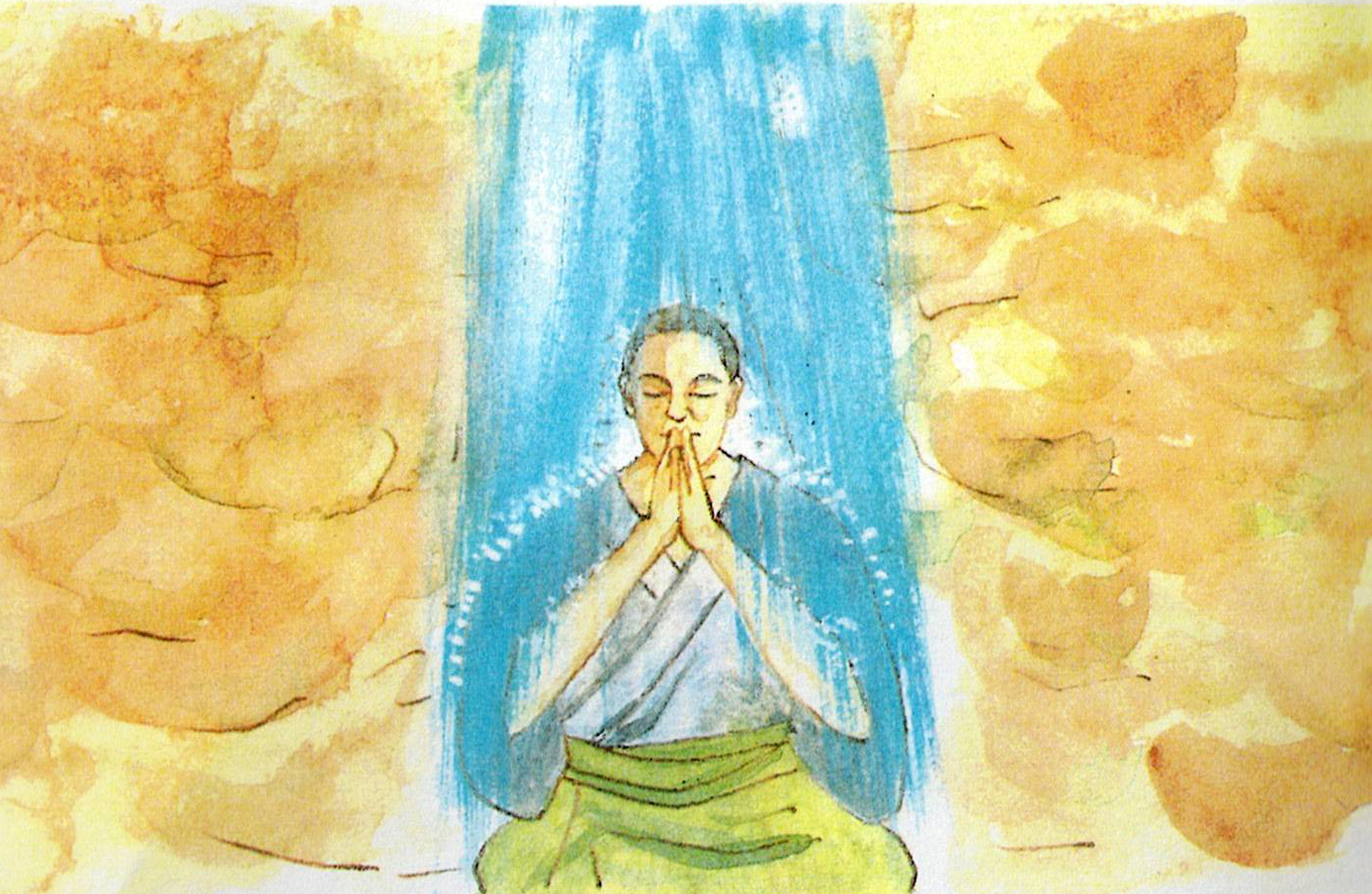

市十さんはその生地の作り方を教えてもらえないかと貿易先の外国人や生地問屋などあらゆる関係者に聞いて回ったそうです。しかし答えはもらえませんでした。困り果てた市十さんは伏見稲荷大社の稲荷山にどのようにしたら製造できるのかのお知恵を授かりに、祈願に出向くことを決めました。

山の中腹にある御膳谷のさらに奥にある清滝さんで市十さんと同行した方が滝にあたるとあるひらめきを得たのだそうです。(参考資料:平成4年 福田町発行の地域限定の社会科教科書より)

この宙千稲荷に石の鳥居を奉納された寺田市十さんという人物のお人柄ですが、子供の頃より信仰心があつく起床すると身体を清め、必ず神仏に礼拝を済ませるというのが日課の少年でした。十二歳から家業である米穀商の行商を積極的に手伝い、毎日仕事で汗を流していたそうです。他人に対しての挨拶も極めて礼儀正しく、腰をきちんと折って礼をするとともに笑顔を忘れなかったことから、周囲からは福田のえびすと呼ばれ親しまれていました。

明治25年、明治政府が掲げた富国強兵、殖産興業が軌道に乗り、あらゆる産業が近代化の発展期を迎えつつあったころ、青年になった市十さんは家業の米穀商を辞め、当時地元で盛んだったコール天織物事業に参入することにしました。親友であった藤村重吉と寺田惣作に相談を持ちかけ、共同経営で小規模ながらも織物工場の経営を開始したそうです。従業員二十数名、十数台の布織り機を備え、ひとまず事業は順調な滑り出しを見せたのでした。

しかし当初は手織り機械、労力の割りに生産高が伸びなかったことに不満を感じた市十さんは動力をディーゼル機関にしさらなる事業拡大を図って行くのでした。すると生産量は増え、はじめは一箇所だった工場も、浜松、豊橋、横須賀とどんどん各地方に場所を広げ、コール天の大量生産という目標を達成させることができたのでした。

誰しもが羨むほどコール天事業が発展するさなか、市十さんはふと、このままこの事業を続けていて良いのかという疑問に駆られます。コール天生地の強靭さは消費者にとって経済的であり、買い替えの必要がないこと。また同業工場の乱立により世間の需要と供給のバランスが崩れてくるのではないかという不安。また社会の安定により、人がもっと嗜好的で高級な新しい生地を望むのではないか?という、時代の先を見据えた経営を考え始めるのでした。

コール天事業から新しい布の開発にシフトチェンジして行くことを心に決めた市十さんは、まず次のことを最初に決めました。それは、自分の利益だけを考えずに地元の人たちの役に立つ事業にすること。

当時は明治政府が主導となり、日本国が完全な独立国家としての地歩を固めるために必要な産業の基盤を作ろうとする働きが背景にありました。国民一丸となり全員で協力しあって一つの産業を作って行こうという情熱的な思いが誰しもの心の中にあったのです。

ところが剪毛技術は大変精巧で細かく、失敗続きで良い方法を見つけることができませんでした。どうすれば質の良い新しい生地を大量生産できるものかと市十さんは毎日が悩みの連続で、暇さえあれば機械や布をじっと見つめてやがて独り言を呟くようになっていったそうです。それを見た村人たちからは「変人」とあざ笑われるようになりました。

しかしそんな他人の蔑みなど市十さんは気にかける事もなく、自分の財産を惜しみなく使い次はイギリスから高価な剪毛機械を輸入し、日夜研究を重ねました。当時は取扱説明書などない時代。使い方の十分な理解ができずに市十さんは断念するのでした。無謀とも言われかねない手法の連続でついに財産は底をつき、生活に困窮し、納税もままならない暮らしぶりになって行くのでした。

ここまで来て進退が窮まった市十さんはこの研究は人力では到底及ぶことができないのではないかと考え、当時、福田で信心者として知られていた宙千稲荷の千賀歌吉に相談をしてみることにしたのでした。日頃から神様に対する信仰心のあつい市十の頼み事に、千賀さんも快く二つ返事で協力することを決めたのでした。

市十さんと千賀さん、そして一緒に事業に取り組んできた藤村傳八の三人は、旅支度を整えて京都伏見稲荷に向かって旅立ちます。そこで白装束に身を包み三週間に渡って稲荷山の清滝さんで滝行をし、神仏からのお知恵をいただくことにしたのでした。すると急に不思議なことが起きたのだそうです。信心者である千賀さんに神が乗り移ったのか、お告げがありました。それはまさしく剪毛方法に関するものでした。

「汝(なんじ)の持っているコウモリ傘の骨を利用して剪毛器具を考えれば、きっと絹天布の剪毛には成功する」そばでこのお告げの言葉を聞いた市十さんは夢見心地で聞いていたそうですが、ふと我にかえりお稲荷様にお礼を申し上げ、帰宅後すぐに骨を利用して剪毛器具を自作し生地を作ってみると、本当に失敗せずに見事な剪毛生地を作ることができました。こうして市十さんらは念願の完全国内生産のコーデュロイを誕生させたのでした。

コウモリ傘の骨を利用した技法はまだまだ未熟な技術だったために、別珍コール天はより量産に向くように改良されて行きました。その後には第一次世界大戦が起こり、織物業界にも不況が押し寄せ、工場縮小を余儀無くされたのですが、奇跡的にもなんとか持ちこたえ、別珍は福田の重要な織物となったのでした。その市十の功績を讃え地元の有志が大正7年に記念石碑を建立しました。

そのことに感謝した市十さんは権太夫さんのある田中社神蹟にもともとあった宙千稲荷の鳥居を新しく建て直し奉納することにしました。市十さんの鳥居は今も石の鳥居で残されており、名前もしっかりと刻まれています。

市十さんが製造方法を考案した後、遠州コーデュロイは大量生産されることになります。はじめは東北地方から出稼ぎに来た女工さんたちが、横一列に並んで手作業で縦筋の畝を入れていたそうです。それにより日本初のコーデュロイが誕生し、のちに機械化され量産されました。当時は機械をガチャンと回して作れば、万というお金が入るということから、この産業は「ガチャマン」と呼ばれるほど儲かる大きな産業に発展して行ったそうです。

明治時代から現代にいたるまで、遠州(静岡県磐田郡福田)は日本三大綿織物生産地として、三河(愛知県)、泉州(大阪府)と並んで名を連ねる名産地になりました。 この結果からも分かるように、人間がどれだけ努力を重ねてもダメな時はお稲荷さんに心の底からお祈りすれば、神様はその人にわかる方法で教え、お力を貸してくださるのだと改めて感じます。

この寺田市十さんが感謝して石の鳥居を建てた宙千稲荷様は権太夫さんのある田中社神蹟の中の一つのお稲荷さんです。権太夫さんは稲荷山の中でもっとも古く、大変力の強い神様ですので宙千さんをここに祀った講員さんもそのお力に魅せられた人々なのではないでしょうか?そんなすごい神様が集まってくる権太夫さんをあなたも訪れてみませんか?

あなた様のご先祖とご家族が大切に祀ってきたお塚を取材させてもらえませんか?ご参拝時に現地で同行取材させていただくか、メールのみでも構いません。取材内容は上記(掲載されている)の宙千稲荷大神様のような、神様とご先祖様との出会いと現在までのエピソードを教えていただければと思います。メールにてお気軽にご質問、ご応募ください。掲載無料です。